第一回目 はアメリカの教育学者ドロシー・ロー・ノルトさんの『子ども』という詩です。

彼女は1924年に生まれ、2005年に逝去されました。ミネソタ州立大学卒。その後、40年に渡り家族関係についての授業や講演をされた世界的に著名な先生です。日本にも来日されたことがあり講演されています。

令和天皇が皇太子時代、2005年の誕生日の記者発表でこの詩を朗読されました。

「子供を持ってつくづく感じますが、この詩は 人と人の結びつきの大切さ 人を愛することの大切さ 人への思いやりなど今の社会でとても忘れがちな しかし、子供の成長過程でとても大切な要素を見事に表現していると思います」と、この詩を朗読された後に、一人の父親として雅子妃と共に深く感銘を受けたことを話されていました。

2020.11

第2回目となりますが、前回同様ドロシー・ロー・ノルトさんの詩です。

子育てされているご両親へ贈らせて頂きます。

彼女自身も3人の子供に恵まれた母親で、その体験で得た事柄もあり、優しい人柄が感じられ、彼女の思いやりのある独特の切り口となっています。

2021.02

第3回目は有名な詩人である『西条八十』の作品です。

“書物”について子供に向けて書かれた詩です。ときめきやわくわく感、夢や希望、書物は私たちを新しい世界へ導いてくれるものです。それを見事に的確に言い得ており、専門家の評価が非常に高い“詩”です。

アップルのスティーブ・ジョブ氏は、自分の子供達が10代の時には、iPadを使ってよい時間を厳しく制限させた。ビル・ゲイツ氏は自分の子供達が14歳になるまでスマホを持たせなかった。スクリーンタイムが子供に与える影響を、開発した当事者だからこそ的確に見抜いていたようです。

デジタルライフが一般的になり、本離れしている時代に、改めて子供たちにも本を読む大切さを、伝えて行きたいものです。

2021.04

第4回目の今回は、司馬遼太郎氏の『21世紀に生きる君たちへ』です。

同氏は1923年生まれ、1996年に逝去されました。『竜馬がゆく』や『坂の上の雲』等々

歴史小説や『街道をゆく』等々の歴史紀行を書かれたことは皆様もご存じの通りです。

この本の中で同氏は「もっとも、私には21世紀のことなど、とても予測できない。ただ、私に言えることがある。それは歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである」と述べています。

この書籍は「人間の荘厳さ」「21世紀に生きる君たちへ」「洪庵のたいまつ」の三篇がまとめられたもので、それぞれ小学校高学年の教科書に取り上げられたものです。

また、同書はコロンビア大名誉教授であり、アメリカの日本文学研究者である“ドナルド・キーン”氏が監訳された、日本語と英語の対訳となっています。

今回は「人間の荘厳さ」と「21世紀に着る君たちへ」までとします。

「洪庵のたいまつ」は次回とさせて頂きます。

2021.12

第4回は「人間の荘厳さ」「21世紀に生きる君たちへ」の二篇でしたが、

第5回は続きで「洪庵のたいまつ」の一篇です。これで司馬遼太郎の一冊が終了です。

2022.01

前回は司馬遼太郎氏の『21世紀に生きる君たちへ』でした。

今回の第6回は脳科学者の茂木健一郎氏の作品で題名のように未来に生きる人への脳科学者の視点で書かれたものです。

子供たちが読むには多少難易度が高いかもしれませんが、お子さんを持っている親たちに読んでもらいたい書物です。脳のメカニズムを理解するとともに、子供の教育のヒントになると思います。同様に、自分たちの生きるヒントになるでしょう。

2022.04

【夏休み朝の勉強会中止のお知らせ】

新型コロナウィルスの感染状況の悪化により、当町会の夏休み朝の勉強会を中止いたします。

今年度は勉強会で子供たちとふれあえると楽しみにしておりましたが、室内開催という事もあり苦渋の決断となり残念です。

来年は元気な子供たちに会えることを期待しています。

2022.07

【夏休み朝の勉強会】

3年ぶりに朝の勉強会を開催します。

朝の少しでも涼しい時間帯に頭を動かして、宿題など終わらせて残りの夏休みを楽しみましょう。

開催期間

7月23日(土)~7月30日(土)

※日曜日は除く

※水分を取って参加しましょう※

今回の会場は寿区民館2階集会室です(イス・テーブル)

2022.07

今回は勉学しているお子さんがいらっしゃる父兄の方々へのものです。

著者の中室牧子氏は奈良県出身の経済学者です。

日銀や世銀での実務経験があり、現在は慶應義塾大学の教授で経済手法を用いて教育を分析する「教育経済学」が専門です。本書は、2015年に出版されて、同年にベスト経済書の3位となりました。経済学をベースとした新しい切り口の教育論となっています。

子供の教育についての書籍ですが、応用すれば社会人にとっても勉強させられる内容ですから、興味ある方は一冊読まれたらいかがでしょうか。

2022.08

2022.09

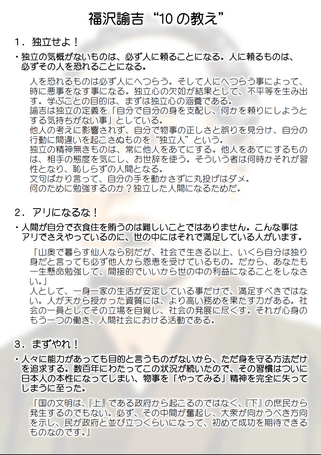

超訳『学問のすすめ』より

2024年上半期にすべての『お札』が新しいデザインに代わります。一万円札の顔は福沢諭吉から渋沢栄一に代わります。したがって、2024年以降は福沢諭吉の顔を見る機会が少しずつ減ってくる事でしょう。そこで、福沢諭吉がどのような事を考えていたのか、なぜ一万円札の顔に選ばれたのか、その一端が見えるかもしれませんので、紹介させて頂きます。

その本題に入る前に、皆さんがよく知っている「天は人の上に・・・」の意味を誤解している可能性もあるので、福沢諭吉のその本意を伝える事からスタートします。

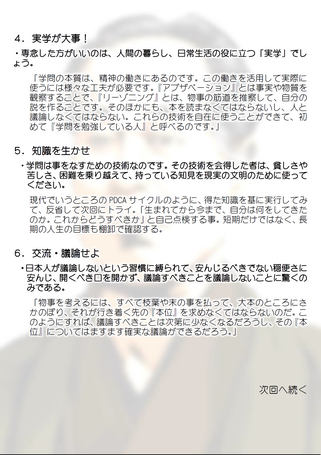

超訳『学問のすすめ』より ~つづき~

前回は「天は人の上に人を造らず・・・」の福沢諭吉が本来伝えたかった本意についての

一文でした。今回から本題の、福沢諭吉の教え“10項目”に分類しましたが、まず1から6の項目を第2弾とします。第3弾は7から10の教えと諭吉名言集の抜粋です。

2023.04

2023.05

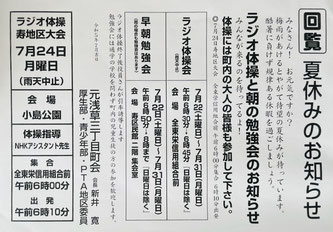

【夏休み朝の勉強会】

今年度、朝の勉強会を開催します!!

昨年は3年ぶり早朝勉強会開催の予定でしたが、残念ながら社会情勢によりやむなく中止となってしましましたが、今年度は心配なく開催できそうです!

ラジオ体操で体を動かしスッキリしたあとに、朝の少しでも涼しい時間帯に頭を動かして、夏休みを楽しみましょう。

開催期間

7月22日(土)~7月31日(月)

※日曜日は除く

※水分を取って参加しましょう※

今回の会場は寿区民館2階集会室です(イス・テーブル)

2023.07